우리가 부끄러워해야 할 것은

- 신경림

질척이는 골목의 비린내만이 아니다

너절한 욕지거리와 싸움질만이 아니다

우리가 부끄러워해야 할 것은

이 깊은 가난만이 아니다

좀체 걷히지 않는 어둠만이 아니다

팔월이 오면 우리는 들떠오지만

삐꺽이는 사무실 의자에 앉아

아니면 소줏집 통걸상에서

우리와는 상관도 없는 외국의 어느

김빠진 야구 경기에 주먹을 부르쥐고

미치광이 선교사를 따라 핏대를 올리고

후진국 경제학자의 허풍에 덩달아 흥분하지만

이것들만이 아니다 우리가

부끄러워해야 할 것은

이 쓸개 빠진 헛웃음만이 아니다

겁에 질려 야윈 두 주먹만이 아니다

우리가 부끄러워해야 할 것은

서로 속이고 속는 난장만이 아니다

하늘까지 덮은 저 어둠만이 아니다

- 시집, <농무>(창작과 비평사, 1973)

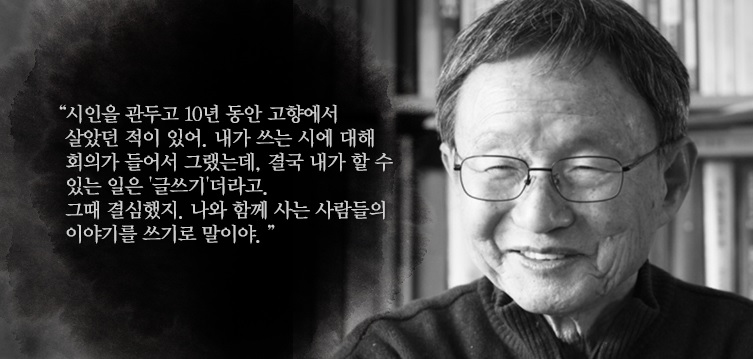

* 감상 : 신경림 시인.

1936년 4월 충북 중원군 노은면에서 태어났습니다. 노은초등학교, 충주고등학교를 거쳐 동국대학교 영문학과를 졸업하였으며 1956년 <문학예술>에 시 ‘갈대’ ‘낮달’ ‘석상’ 등이 추천되어 등단하였습니다. 건강 때문에 고향으로 내려가 초등학교 교사로 근무하다가 다시 서울에 올라와 현대문학사, 희문출판사, 동화출판사 등에서 편집부 일, 그리고 공사판 노동, 광산 일, 농사 일들을 하면서 시 쓰는 일을 중단하기도 하였으나 1965년부터 여기저기 문예지에 다시 시를 쓰기 시작, 문단의 주목을 받기 시작했습니다. 이 때부터 초기의 관념적인 시 세계에서 벗어나 농촌의 현실, 민중의 현실 등을 시 속에 녹여내는 작업에 매진하였으며 1992년 <민족작가회의> 회장, 1998년 민족문학작가회의 이사장이 되었습니다. 1974년에는 첫 시집 <농무>로 만해 문학상을 수상하였으며 1997년 동국대학교 석좌교수로 임명되기도 했습니다. 시집으로는 <농무(農舞)>(창작과비평사, 1973), <새재>(창작과비평사, 1979), <달 넘세>(창작과비평사, 1985), <남한강>(창작과비평사, 1987), <가난한 사랑노래>(실천문학사, 1988), <길>(창작과비평사, 1990), <쓰러진 자의 꿈>(창작과비평사, 1993), <갈대>(솔출판사, 1996>, <어머니와 할머니의 실루엣>(창작과비평사, 1998), <목계장터>(찾을모, 1999), <뿔>(창작과비평사, 2002), <신경림 시전집>(창작과비평사, 2004), <낙타>(창비, 2008) 등이 있습니다.

이 시를 읽으면서 괜히 부끄러워지는 이유가 뭔지를 곰곰 생각해 보았습니다. 시의 제목부터 심상치 않아서일까. 시인이 말하는 ‘우리가 부끄러워해야 할 것은’ 도대체 무엇일까 들어보려고 끝까지 정독을 하지만 정작 부끄러워 해야 할 것이 무엇인지 콕 찍어 말하지 않고 그저 계속해서 ‘우리가 부끄러워해야 할 것은/ 서로 속이고 속는 난장만이 아니다 / 하늘까지 덮은 저 어둠만이 아니다’라면서 슬며시 시는 마무리되고 맙니다. 고개를 갸웃하다가 다시 읽는 중에 무릎을 탁 치고 마는 시가 바로 이 시의 묘미입니다.

'이중 부정은 강한 긍정'이라고 하였던가요. 부끄러워 해야 할 것이 아니라고 숨이 가쁘게 나열한 것들이 진정으로 ‘우리가 부끄러워 해야 할 것들’이라는 사실을 시인은 기발하게 표현하고 있으니 말입니다. 그리고 계속해서 우리가 부끄러워해야 할 것은 여전히 현재 진행형으로 오늘도 도처에서 발견할 수 있다는 듯, 시가 아직 끝나지 않은 듯 마무리 되고 있음에 주목해야 합니다. 이 시가 씌여진 때가 지금으로부터 40년 전이지만 지금 이 시를 읽어도 전혀 시대에 뒤떨어졌다든지, 또는 동떨어진 느낌이 전혀 들지 않고 생생하게 다가오는 이유이기도 합니다.

내년 봄에 있을 대통령 선거를 위해서 출사표를 던진 사람들이 여야를 막론하여 족히 스무명은 넘어 보입니다. 각자 내 로라면서 상대방의 약점을 들춰내며 외치는 불쌍한 모습들에서 ‘너절한 욕지거리와 싸움질’이 연상되는 건 나만의 생각일까요.

부끄러운 얘기지만 축구와 야구를 좋아해서 한국 선수가 뛰고 있는 웬만한 프리미어 리그나 메이저 리그 경기는 빼놓지 않고 관심을 갖는 내게 이 시는 뜨끔한 일침을 가하면서 다가오기도 합니다. 아마도 ‘우리와는 상관도 없는 외국의 어느 / 김빠진 야구 경기에 주먹을 부르쥐고 / 미치광이 선교사를 따라 핏대를 올리고 / 후진국 경제학자의 허풍에 덩달아 흥분하지만’, 내가 발 붙이고 사는 이 땅에서 하늘까지 덮은 저 어둠이 걷히길 겁 없는 주먹을 휘둘러는 봤는지를 내게 묻고 있는 듯하기 때문입니다.

첫 연에서 그가 언급했던 ‘좀체 걷히지 않는 어둠’은 마지막 연에도 ‘하늘까지 덮은 저 어둠’으로 어김없이 등장합니다. 그리고 아쉬운 것은 그 어둠이 40년이 지난 지금도 여전하다는 데 답답한 마음이 있습니다.

모쪼록 내년 이맘때인 팔월엔 확실한 비전과 리더십을 가진 인물이 대통령에 선출되어 이 나라와 이 민족의 하늘까지 덮힌 어둠을 걷어내고 우리 모두의 가슴을 제대로 들떠게 했으면 하는 바람입니다. - 석전(碩田)

'아침에 읽는 한 편의 詩' 카테고리의 다른 글

| 책 / 여자의 시간을 통째로 넣고 - 김지희 (0) | 2021.09.01 |

|---|---|

| 새벽 편지 / 그 길 위에서 - 곽재구 (0) | 2021.08.25 |

| 울음통 - 최서림 / 허향숙 (0) | 2021.08.11 |

| 그렇게 하겠습니다 / 작은 이름 하나라도 - 이기철 (0) | 2021.08.04 |

| 감자를 먹습니다 / 선물 - 윤이산 (0) | 2021.07.28 |