카살스

- 진은영

음악은 – 밤의 망가진 다리

하느님이 다리를 절며

걸어 나오신다

음악은 – 영혼의 가느다란

빛나는 갈비뼈

물질의 얇은 살갗을 뚫고 나온

음악은 – 호박琥珀에 갇힌 푸른 깃털

한 사람이 나무로 만든 심장 속에서

시간의 보석을 부수고 있다

음악은 – 무의미

우주 끝까지 닿아 있는 부드러운 달의 날개 아래서

길들은 펼쳐졌다 잠이 들었지

- 시집 <나는 오래된 거리처럼 너를 사랑하고>(문학과지성사, 2022)

* 감상 : 진은영 시인, 철학자, 교수.

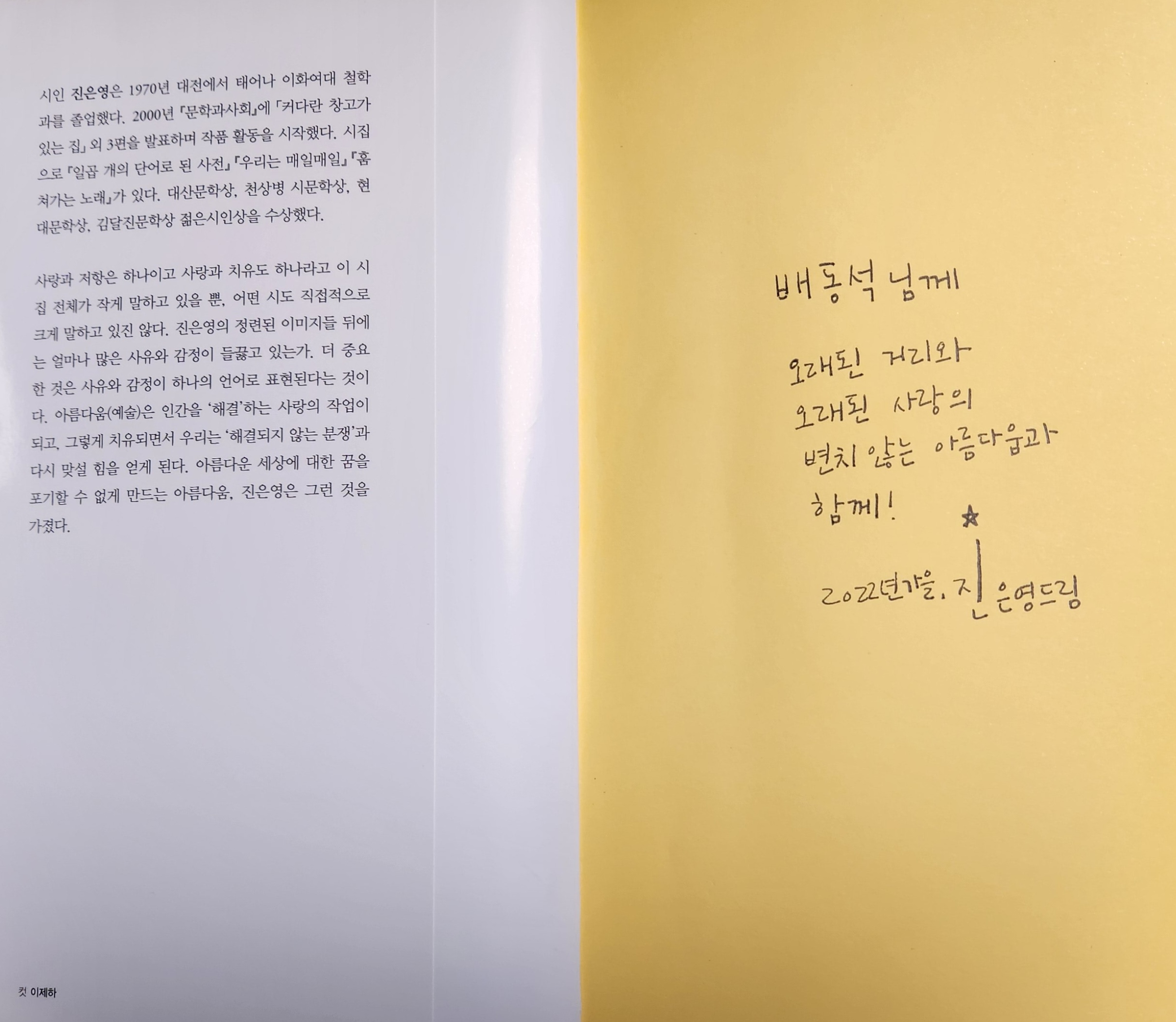

1970년 대전에서 태어나서 이화여자대학교 철학과와 동 대학원을 졸업했습니다. 박사학위 논문은 ‘니체와 차이의 철학’입니다. 2000년 <문학과 사회> 봄호에 ‘커다란 창고가 있는 집’외 3 편의 시를 발표하면서 시단에 나왔습니다. 시집으로는 <일곱 개의 단어로 된 사전>(문학과지성사, 2003), <우리는 매일매일>(문학과지성사, 2008), <훔쳐가는 노래>(창비, 2012), <나는 오래된 거리처럼 너를 사랑하고>(문학과지성사, 2022) 등이 있으며, 철학 서적으로는 <들뢰즈와 문학 – 기계>, <순수이성비판, 이성을 법정에 세우다>, <니체, 영원회귀와 차이의 철학>, <코뮨주의 선언>, <문학의 아토포스> 등이 있습니다.

2009년 김달진 문학상, 2010년 현대문학상, 2013년 천상병문학상, 대산문학상, 2022년 백석문학상을 수상하였습니다.

오늘 감상하는 시는 설날 연휴 마지막 날, 저의 ‘한 편의 시 감상’을 받아보는 지인 한 분이 제게 보내 준 시입니다. 진은영 시인의 이 시가 수록된 시집은 사실 지난 가을에 이미 구입하여 어떤 시를 소개할까 만지작거리고 있었던 터라 이 문자를 보자마자 바로 '이 시를 감상하자'는 마음의 결심이 섰습니다. 그러나 솔직히 말하면, 진은영의 시집을 펼치면서 수록된 시들이 ‘난감하다’는 표현이 맞을 정도로 난해하고 어려웠습니다. 무슨 말을 하는지 한참을 생각하고 또 읽고 그 행간에 스며있는 의미들을 찾아내는 일이 쉽지 않았습니다.

우선, 시의 제목이 왜 ‘카살스’일까 한참을 망설여야 했습니다. 철학을 전공하고, 현재는 문학으로 상담을 가르치는 교수로서, 그리고 2015년 정신의학과 전문의 정혜신과 함께 세월호 참사 희생자 가족들과 현장에서 함께했던 기록을 담은 <천사들은 우리 옆집에 산다 – 사회적 트라우마의 치유를 위하여>(창작과 비평)를 낼 정도로 문학과 치유, 시와 정치에 적극적인 관심을 보이는 시인이 무의미하게 제목을 붙이지는 않았을 것이기 때문입니다.

결국 ‘카살스’의 삶에 대해서 한참을 읽은 후에야 그녀의 시가 조금씩 읽혀 지면서, 무엇을 노래하려고 했는지 시가 어슴푸레 다가왔습니다.

카살스(Pablo Casals)는 1876년 스페인 카탈루냐 벤드럴에서 태어났습니다. 바흐의 무반주 첼로 모음곡을 세상에 알린 첼리스트이자 지휘자로 유명한 음악가입니다. 자신의 이름 ‘파블로(Pablo)’를 카탈루냐어로는 파우(Pau)인데, 그는 평소에 자신을 ‘파블로’가 아닌 ‘파우(Pau)’로 불러달라고 했다고 합니다.

카살스는 무명 음악가인 아버지를 통해서 처음 음악을 배웠습니다. 그리고 어머니는 당시 귀족 출신이었는데, 명문가의 딸인 어머니는 가난한 음악가 남편을 만나자, 가지고 있던 좋은 옷들을 모두 이웃에게 나눠주고 자신은 평생 값싸고 수수한 옷만 입었다고 합니다. 후에 음악으로 성공한 아들이 어머니에게 이제는 좋은 옷을 좀 입으라고 권하자 ‘너는 부자이지만, 나는 가난한 음악가의 아내다’라고 말하면서 ‘어쩌다 재능을 타고났다고 우쭐대지 마라. 네 힘으로 그것을 이루었다고 생각하지 마라. 중요한 것은 그 재능으로 무엇을 하느냐다’라고 말했다고 합니다. 그의 성장 배경에 지대한 영향을 미친 부모로 인해 그는 일찍이 그저 음악만 연주하는 음악가가 아니라 정신이 살아 있는 사람이었습니다.

1936년, 스페인 내란으로 들어선 파시즘 프랑코 정권은 반대하는 사람들을 프랑스의 국경 근처에 있는 소도시 프라드(Prades)로 강제 이주를 시켰는데, 카살스도 압제를 피해 피레네 산맥을 넘어 그곳으로 갔고, 내란(1936~39)이 끝난 후에도 귀국을 거부했습니다. 그리고 그곳에 정착하여 살면서 1946년에는 스페인의 프랑코 정권을 인정하는 세계적인 분위기에 항변하기 위해서 공개 석상에서 연주하지 않겠다고 선언, 침묵시위를 벌였습니다. 1950년 다시 지휘와 음반 활동을 부분적으로 재개할 때까지 프라드에서 매년 ‘카살스 음악제’를 열면서 연주회 마지막 곡으로 반드시 카탈루냐의 민요 ‘새들의 노래’를 연주하며 조국 스페인에 대한 그리움을 달랬습니다.

카살스는 음악가를 뛰어넘는 인물이었습니다. 그는 ‘나는 음악에만 빠져있을 수 없다. 음악이란 다른 목표를 위해 봉사하는 것이어야 한다’고 말했습니다. 크게 성공하였지만, 가난한 사람들은 음악의 즐거움을 누릴 수 없음에 안타까워한 그는 1928년에 ‘연주회 노동자 협회’를 세워서, 월수입이 100달러가 되지 않는 사람들만 회원으로 받아 콘서트를 열었습니다. 두 달마다 열리는 콘서트는 매번 만석이었습니다. 또한 그는 ‘파우 카살스 오케스트라’를 만들고 자비로 단원들의 봉급을 다른 악단의 두 배를 줘서 연주에만 전념할 수 있게 하였습니다. 대신 자신은 개런티를 한 푼도 받지 않았다고 합니다. 카살스는 아버지와 어머니의 가르침을 실천했던 것입니다. ‘현대 첼로 연주의 아버지’ ‘첼로의 신(神)’이라고 불리며 그에 대한 세상의 존경심은 점점 커졌던 게 그저 일어난 일이 아니었습니다.

1956년, 아내와 어머니의 고향인 푸에르토리코로 이주해 이후 1973년 향년 97세의 나이로 죽을 때까지 그곳에서 평화를 위한 개인적인 음악 운동을 계속했습니다. 바다를 사랑한 카살스는 바닷가에 집을 직접 짓고 아침마다 해변을 걸으며 영감을 얻었다고 합니다. 그리고 여름이면 많은 친구가 그를 찾아왔고 그들은 매일 밤 콘서트를 열었으며 낮에는 학생들에게 마스터클래스를 진행했습니다. 세계적인 연주자들이 모여 작은 교회에서 음악의 향연을 펼치는 소식이 전해지자, 카살스의 음악을 들으려고 온 사람들은 교수도 주교도 기업가도 노동자도 학생도 양치기도 그리고 양도 있었습니다. 페스티벌은 매년 계속되었습니다.

1961년, 미국의 케네디 대통령이 그를 초대하여 백악관 음악회를 열었을 때 카살스는 마지막 곡으로 ‘새들의 노래'를 연주하였습니다. 카살스는 세계 어디에서나 리사이틀의 마지막에는 카탈루냐의 민요인 ‘새들의 노래'를 첼로로 연주했다고 합니다.

1971년, 유엔의 날에 파우 카살스는 스페인 내란으로 정권을 잡은 프랑코 독재 정권에 저항하여 민주주의를 위해 헌신한 공로를 인정받아 ‘유엔 평화상‘을 받았습니다. 음악가로서는 너무도 이례적인 상이 아닐 수 없었습니다. UN은 95세의 노(老) 음악가에게 ‘당신은 평생을 진실과 아름다움과 평화를 위해 헌신하였다’라고 찬사를 보냈습니다. 이 상을 수상하는 자리에서 파우 카살스가 답사로 했던 감동적인 연설입니다.

I haven’t played in public for nearly forty years. I have to play today. This piece is called ‘The song of the Birds.’ The birds in the sky, in the space, sing “peace, peace, peace.” The music is a music that Bach and Beethoven and all greats would have loved and admired. It is so beautiful and it is also the soul of my country, Catalonia.[나는 거의 40년 동안 공개적으로 연주를 한 적이 없습니다. 그러나 오늘 저는 꼭 연주를 해야겠습니다. 이 곡은 ‘새들의 노래’라고 불리는 것입니다. 하늘과 저 우주 공간을 나는 이 새들은 ‘평화, 평화, 평화’라고 노래합니다. 바로 이 음악은 바흐와 베토벤, 그리고 위대한 음악가들이 사랑하고 열망했던 곡일 것입니다. 정말 아름다운 이 곡은 또한 나의 조국 카탈루냐의 영혼이기도 합니다.]

카살스가 살았던 집 뒤에 <아우디토리 파우 카살스>라는 연주장이 건립되어, 지금은 전 세계에서 모여든 젊은이들이 콘서트를 벌이는 공간이 되었습니다. 무대의 뒤편은 새파란 유리로 장식되어 있어서, 음악이 울리면 마치 바닷속에서 음악을 듣는 것 같다고 합니다.

이제, 다시 우리가 감상해야 하는 시를 한 번 더 읽어보겠습니다.

‘음악은’이라는 시어가 반복적으로 라임(Rhyme)을 맞춰 리듬을 타는 동안, ‘카살스’라는 한 음악가의 삶을 순차적으로 시적 은유로 풀어내고 있는 것이 보이시는지요? 그러니까 이 시는 자신에게 주어진 재능을 통해서 온몸으로 이 세상의 불의와 폭력에 항거하는 삶을 실천하다 영원한 별이 된 음악가 ‘카살스’를 추모하는 시입니다. 그러나 그저 단순히 추모만 하는 것이 아니라, 카살스처럼 ‘영혼의 가느다란 / 빛나는 갈비뼈 / 물질의 얇은 살갗을 뚫고 나온’ 시로 현장의 삶에서 치열하게 살아내는 시인이 되겠다고 다짐하는 시인의 ‘다짐의 시’이기도 한 듯합니다.

무지막지하게 음악가의 삶이 짓밟히도록 허용한 하느님은 ‘밤의 망가진 다리’를 가진 ‘다리를 저는 장애인 하나님’으로 묘사된 것이 흥미롭습니다. 진은영의 이번 시집 속에는 이와같이 폭력적인 세상, 그리고 그 세상에 항거하는 작은 표현으로, ‘개장수 하느님’(봄에 죽은 아이), ‘공중화장실 비누같이 닳은 얼굴’(파울 클레의 관찰 일기)을 가진 하느님, ‘종이를 접다가 피곤하여 잠에 빠진 하느님’(종이)이 요란하게 잠꼬대를 하는 것, ‘전당포에 앉아 계신 인색한 하느님’(올랜도), ‘하느님이 다리를 절며’ 걷는 것(카살스) 등 하나님을 우스꽝스럽게 묘사하는 표현들이 여럿 있습니다. 물론, 이런 표현을 통해서 하나님을 조롱하거나 내팽개치자는 것이 아니라, 저 멀리 있는 하느님이 아니라 고통과 슬픔을 겪는 이들과 ‘지금 여기에서 함께’하는 하느님을 오히려 우리가 함께 만들어 가자는 제안이기도 하겠지요.

지금도 전 세계의 젊은이들이 그가 불꽃처럼 살다가 간 공간, 그 멋진 ‘호박에 갇힌 푸른 깃털’ 같은 연주 공간에서 음악을 할 수 있는 것은, '카살스'라는 한 위대한 실천적 예술가가 ‘우주 끝까지 닿아 있는 부드러운 달의 날개 아래’ 길을 만들어 놓았기 때문일 것입니다. 그리고 그를 생각하며 헌정하는 이 시를 통해 시인 자신도 ‘나무로 만든 심장 속에서 / 시간의 보석’을 건져 올리는 ‘삶 속의 시인’이 되겠다고 다짐하고 있습니다. - 석전(碩田)

'아침에 읽는 한 편의 詩' 카테고리의 다른 글

| 바람쟁이 하나쯤 / 땜쟁이 노래 - 정양 (0) | 2023.03.01 |

|---|---|

| 안부 전화 - 나태주 (0) | 2023.02.22 |

| 덧없이 떠도는 想念 / 종지기 소년 - 배주선 (0) | 2023.02.08 |

| 어느 늦은 저녁 나는 - 한강 (0) | 2023.02.01 |

| 불멸(천개의 바람이 되어) - 클레어 하너 (0) | 2023.01.25 |