연탄재를 바라보며

- 김승희

하얀 연탄재가

인사라도 하는 듯

몸을 웅크리고 서 있는 골목길을 지나며

난 늘 부끄럽다.

너, 그렇게, 열심히 살았구나.

하얀 뼈가 다 타오르도록.

동해물과 백두산이......어쩌고 저쩌고

하는 사람보다

응달진 골목길에 내버려진

네가 항시 부끄러워

나 고요히 머리를 숙이고

네 창백한 살결 한번

쓸어보고 싶어. 살아 생전 구하지 못했던

내가 그대에게

마치, 옛사랑, 용서받기를 차마 청하려는 것처럼.

- 시집, <달걀 속의 生>(문학사상사, 1989)

* 감상 : 김승희(金勝熙) 시인.

1952년 3월 1일, 전남 광주에서 태어났습니다. 1970년 숙명여고를 졸업하고 서강대 영문학과에 입학, 졸업과 동시에 同 대학원 국문학과에서 공부하고 ‘이상 시 연구’로 박사학위를 받았습니다. 그리고 모교에서 교수로 재직하다가 2017년 정년퇴임, 현재는 이 대학의 명예교수로 있습니다.

1973년 경향신문 신춘문예에 시 ‘그림 속의 물’이 당선되어 등단하였으며, 1994년 동아일보 신춘문예 소설에도 당선되었습니다. 여성 시인으로서, 여성들의 어쩔 수 없는 속박과 존재론적인 부자유스러움을 표현하다 보니 ‘불의 여인’, ‘언어의 테러리스트’, ‘초현실주의 무당’ ‘페미니즘 시인’ 등으로 알려지게 되었지만, 서정성 있는 시로 1991년 소월시문학상, 2003년 고정희상, 2013년 질마재문학상, 2018년 백석대 서정시문학상, 2021년 고산문학대상을 수상하기도 했습니다.

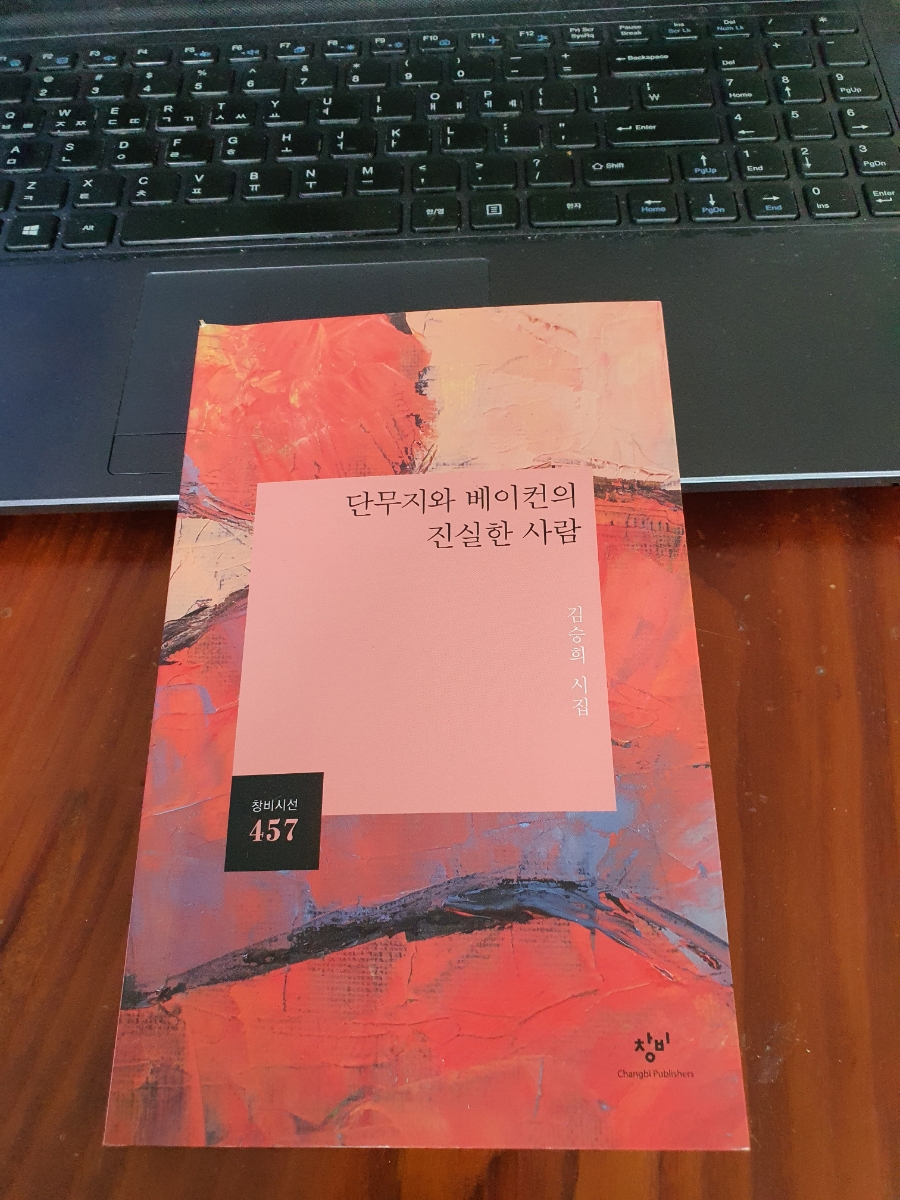

시집으로 <태양 미사>(고려원, 1979), <왼손을 위한 협주곡>(문학사상사, 1983), <미완성을 위한 협주곡>(나남, 1987), <달걀 속의 생>(문학사상사, 1989), <어떻게 밖으로 나갈까>(세계사, 1991), <세상에서 가장 무거운 싸움>(세계사, 1995), <빗자루를 타고 달리는 웃음>(민음사, 2000), <냄비는 둥둥>(창비, 2006), <단무지와 베이컨의 진실한 사랑>(창비, 2021)등이 있으며, 산문집 <고독을 가르키는 시계바늘>(1976), <이상평전, 제13의 아해도 위독하오>(1982), <33세의 팡세>(1985), <단 한번의 노래 단 한 번의 사랑>(1988), <사랑이라는 이름의 수선공>(1993), <남자들은 모른다>(2001), <그래도라는 섬이 있다>(마음산책, 2007) 등과 소설로는 <산타페로 가는 사람>(1997), <왼쪽 날개가 약간 무거운 새>(1999) 등이 있습니다.

요즘이야 골목길을 지나다가 연탄재를 구경하고 싶어도 구경할 수 없는 시대가 되었지만, 시인이 성장할 7,80 년대 당시에는 서울시내에서 연탄재를 구경하는 건 흔한 일이었습니다. 서민들의 대표적인 땔감인 연탄은 겨울철 가장 쉽게 구할 수 있는 값싼 난방 재료였습니다. 겨울을 맞는 준비물로 가장 먼저 연탄 몇 장을 들여놓았는지를 묻는 것이 안부 인사였을 정도로 연탄은 '서민들의 일상'과 가장 밀접한 존재였습니다. 그리고 다 타고 남은 연탄재는 어김없이 골목길로 나와 덩그러니 자리를 지키다가, 가끔은 눈이 온 후 미끄러워진 길 위에 던져지기도 하였습니다.

시인은 바로 그런 하얀 연탄재를 골목길을 지나다가 바라보며 특별히 ‘부끄러움’을 느꼈고, 그것을 시로 풀어냈습니다. 이 시를 읽으면 마치 데자뷰처럼 떠오르는 시가 하나 있습니다. 안도현 시인의 ‘너에게 묻는다’는 제목의 시가 바로 그것입니다.

너에게 묻는다

- 안도현

연탄재 함부로 발로 차지 마라

너는

누구에게 한 번이라도 뜨거운 사람이었느냐

- 시집 <외롭고 높고 쓸쓸한>(1994년, 문학동네)

다 타고 남은 하얀 연탄재를 통해서 ‘뜨거운 사랑’을 했던 순간, 또 ‘하얀 뼈가 다 타오르도록’ ‘열심히 살았’던 연탄의 삶을 소환해 내서 치열하게 사랑하며 살지 못했던 것을 아쉬워하다 못해 못내 부끄러워하는 시적 은유가 꼭 빼 닮은 시입니다.

거창하게 나라에 애국한답시고, 또 국민을 위해서 하얀 뼈가 다 타도록 힘쓰겠다고 선거철만 되면 굽신거리다가 당선이 되고 나면 국민의 목소리는 아랑곳하지 않는 정치인들의 모습을 떠올리게 하는, ‘동해물과 백두산이......어쩌고 저쩌고 / 하는 사람보다’ 오히려 ‘몸을 웅크리고’ ‘응달진 골목길에 내버려진’ 연탄재에게 더 부끄러워진다는 시인의 마음에 공감이 가는 이유입니다. 시인은 아직까지 마음속으로만 간직하고 있던 마음 아프게 했던 그 첫 사랑에게 용서의 고백을 하듯 연탄재에게 ‘옛 사랑, 용서 받기를 차마 청하려는 것처럼’ 조용히 머리를 숙인다고 노래하고 있습니다.

3년 전 가을 쯤에 김승희 시인의 시, ‘그래도라는 섬이 있다’를 읽고 쓴 감상문(http://blog.daum.net/jamesbae/13410787 )을 다시한번 꺼내 읽었습니다. 우리가 살아가는 삶이 아무리 고단하고 힘들어도 ‘그래도’ 살아내야 한다는 말을 간절히 하고 싶어 ‘그래島’라는 섬이 있다는 말을 하고 있는 시였는데 오늘 감상하는 이 시와 물 밑에서 흐르고 있는 시적 은유가 비슷합니다. 그 섬은 ‘가장 낮은 곳에, 젖은 낙엽보다도 더 낮은 곳에’ 있지만, 그 섬은 ‘이글 이글 사랑의 불을 꺼트리지 않고 사는 사람’들이 사는 섬이라고 노래하고 있으니까요.

어제, 점심 식사를 하고 돌아오는 길에 올해 첫 매미 소리를 들었습니다. 아마도 지금쯤 다른 애벌레들도 그 첫 울음 소리를 듣고 열심히 땅을 박차고 올라와 허물 벗을 곳으로 기어오를 준비를 하고 있을 것입니다. 그리고 불과 하루 이틀이 지나면 온 사방 천지가 떠나갈 듯이 이 여름을 한바탕 치열한 '사랑의 노래'로 온 몸을 불태우게 될 것입니다. 그들의 ‘이글 이글 사랑과 눈이 부신 영광의 함성’ 소리가 갑자기 기다려지는 아침입니다. - 석전(碩田)

그래도라는 섬이 있다 - 김승희

그래도라는 섬이 있다 - 김승희 가장 낮은 곳에 젖은 낙엽보다 더 낮은 곳에 그래도라는 섬이 있다 그래도 살아가는 사람..

blog.daum.net

'아침에 읽는 한 편의 詩' 카테고리의 다른 글

| 아주 작고 하찮은 것이 - 안도현 (0) | 2022.08.03 |

|---|---|

| 쑥부쟁이 꽃밭에 앉아 - 진란 (0) | 2022.07.21 |

| 엑스트라 - 최호일 (0) | 2022.07.06 |

| 6월 아침 - 곽재구 (0) | 2022.06.29 |

| 꾀병 / 마음 한철 - 박준 (0) | 2022.06.22 |