언제 한번

- 황형철

언제 한번 밥이나 먹자고

언제 한번 바람이나 쐬러 가자고

사는 게 답답하니 무심히 꺼낸 것 같지만

실은 깊숙한 데서 나온 진정을 알아서

꼭 빈발은 아니어서

나는 언제 한번을 사랑하지

허기 채울 밥도 한번 먼 여행도 한번

언제 한번이 열 번 백 번이 되어

우리는 열 배 백 배 멀리 갈 수 있지

언제 한번은 구두계약이기도 해서

법적인 효력을 지니고

가슴에 빨갛게 찍은 지장이고

김치찌개가 맛있는 단골집 이모와

함께 들었던 흰수염고래도

그날 밤 물병자리도 분명히 알고 있어

언제 한번은

먼 후일의 사소함 같지만

시간이 무한히 펼쳐져 있어서

지워진 길을 내고 하늘도 열어서

포도알처럼 파랗게 구르는 말

언제 한번을 사랑하지 않을 수 없지

- 시집 <그날 밤 물병자리>(시인의 일요일, 2024.1)

* 감상 : 황형철 시인.

1975년 전라북도 진안에서 태어났습니다. 광주대학교 문예창작과를 졸업하였고 1999년 전북일보 신춘문예 시 부문에 당선되었습니다. 2006년 계간 <시평>을 통해 등단했습니다. 시집으로 <바람의 겨를>(고요아침, 2013), <사이도 좋게 딱>(걷는 사람, 2020), <그날 밤 물병자리>(시인의일요일, 2024) 등이 있습니다. 현재 계간 <시와사람> 편집장과 광주전남작가회의 이사, 죽형조태일시인기념사업회 이사로 활동하고 있으며, 광주MBC에 재직하고 있습니다.

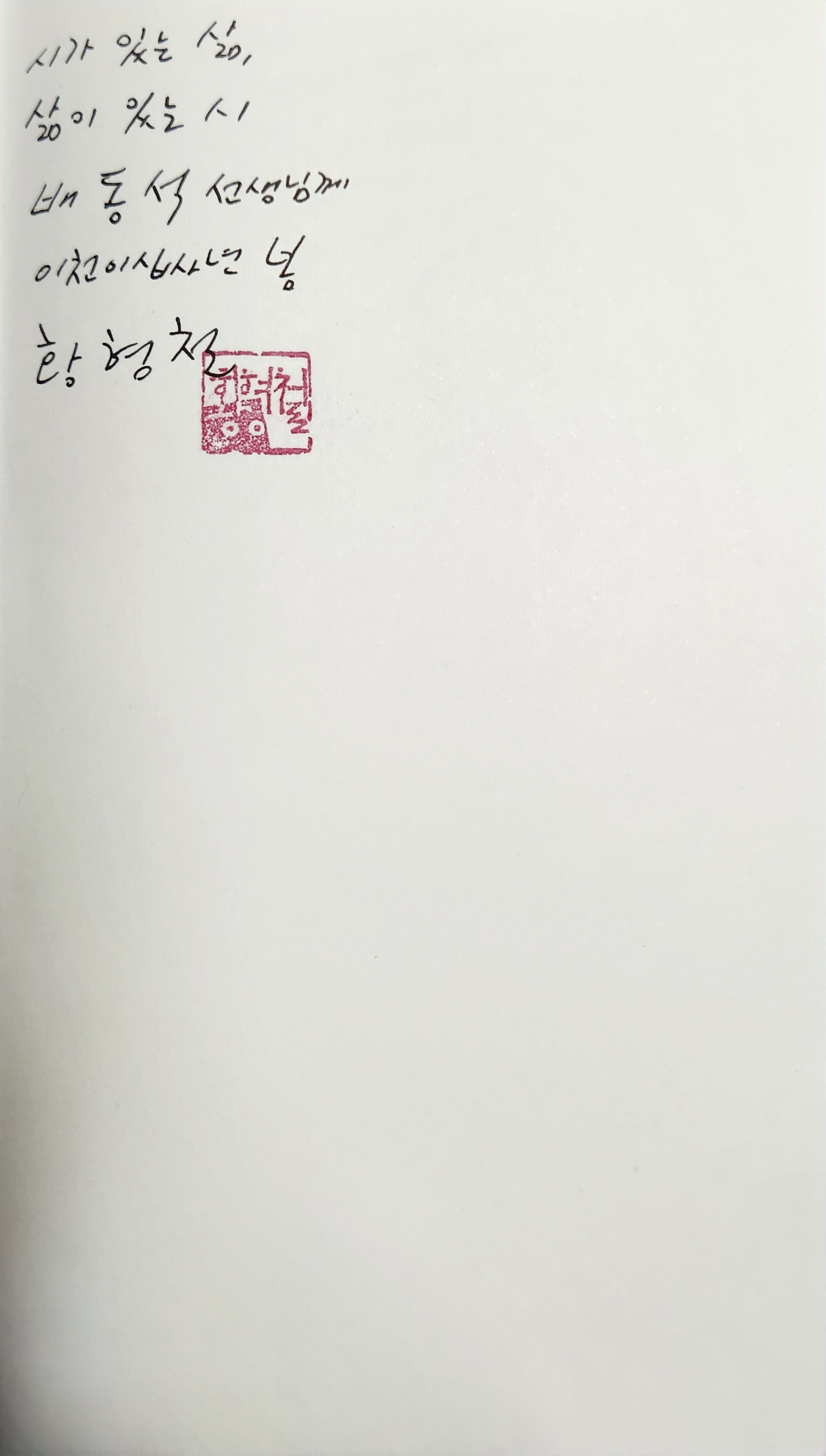

남녘에서 봄꽃 소식이 전해오고 있었지만 내가 있는 이곳에는 꽃이라곤 전혀 보이지 않아 봄을 기다리는 갈증으로 갈급해 하던 지난달, 황형철 시인의 새로 나온 시집 <그날 밤 물병자리>가 도착했습니다. 시집 제일 첫 장에 실린 [시인의 말]을 읽고 뭔가 뒤통수를 얻어맞은 듯 멍해졌습니다. 그리고 이런 느낌의 실체가 뭔지 궁금해서 시집을 열고 주옥같은 시들을 허겁지겁 한 편 한 편 읽어 내려가다가 오늘 감상하는 이 시를 만났습니다.

시인은 [시인의 말]에서 "되레 자학에 가까운 시간을 지나왔다. 이제 와 꼴을 보니 결핍이 글썽글썽하다. 어떤 매력이나 쓸모를 생각한다면 버려야 마땅하나 중언부언 애써 붙들고 있다. 이런 걸 대개는 운명이라지. 거듬거듬 시를 짓는 나에게 미안하다. 누구라도 알뜰히 살피어 손을 잡아준다면 큰 위안이겠다. 멀리 왔으니 남은 게 얼마 안 될 것이다. 놓친 바람을 재빨리 따라야 한다."고 썼습니다. 아마도 자학에 가까운 겸손과 겸양의 말을 이어가다가 갑자기 ‘멀리 왔으니 남은 게 얼마 안 될 것’이라는 말에 뭔가 심상치 않은 ‘비장함’을 느꼈기 때문은 아닌가 싶기도 합니다.

살아가면서 ‘언제 한번 밥 먹자’ ‘언제 한번 보자’ ‘언제 한번 차 마시자’ ‘언제 한번 제대로 놀아봐야지?’와 같은 말들을 자주 하게 됩니다. 꼭 그렇게 하자는 말이 아니라, 적당히 대화를 끝내고 싶을 때라든지, 아니면 상대방과의 거리감을 눈치채지 못하게 유지하고 싶을 때 하는 말임을 말하는 사람이나 듣는 사람 모두 다 아는 표현이 된 지가 오래되었습니다. 말하자면 ‘언제 한번’이라는 말은 지금 현재가 아니라 기약 없는 미래의 어느 날로 관계를 미루어 버리는, 비겁한 말인데도 우리는 너무 자주 이 말을 사용한다는 게 서글픈 현실입니다.

이런 ‘언제 한번’의 관계 사이를 어느 시인은 ‘알 것도 같은 모르는 사람’이라고 표현하기도 했습니다. ‘언제 밥이나 한번 먹어요 / 그저 하는 인사말인 줄 그쪽도 알면서 / 흐드러지게 핀 꽃 때문에 아득한 약속을 한거다 // 어차피 마주칠 일 없이 그냥저냥 살다가 / 누가 던져 둔 빈 말들이나 구둣발로 톡, 차면서 / 아스팔트를 // 오고 가는 우리는 모두 지나가는 사람들 / 하룻밤 묵어가면 알 것도 같은 모르는 사람들‘(‘언제 밥이나 한번 먹어요’, 이승예 시인)

오늘 감상하는 시에서 시인은 ‘언제 한번 밥이나 먹자’ ‘언제 한번 바람이나 쐬러 가자’는 말을 여러 번 들었던 듯합니다. 물론 시인도 누군가에게 똑같은 말을 수백 번 하기도 했음을 고백하고 있습니다. ‘허기 채울 밥도 한번 먼 여행도 한번 / 언제 한번이 열 번 백 번이 되어 / 우리는 열 배 백 배 멀리 갈 수 있지’라고. 그리고 그것이 구두로 했던 약속이고, ‘김치찌개가 맛있는 단골집 이모와 / 함께 들었던 흰수염고래도 / 그날 밤 물병자리도 분명히 알고 있’지만 그저 ‘사소한 존재들만이 알고 있는 것일 뿐이라고 먼 훗날로 회피해 버린, 그래서 ‘깊숙한 데서 나온 진정’으로는 받아들이지 못했음을 자학하는 듯이 노래하고 있습니다.

만나는 사람과의 관계가 늘 피상적이고 구체적이지 않는 사이가 되고 말았으니, 사랑의 관계로 발전해 가지는 못했을 것입니다. 시인이 ‘나는 언제 한번을 사랑하지‘라고 반문하는 것도 뜬금없는 표현이 아니라, ‘언제 한번’ 을 쓰는 사이에서 진정한 사랑의 싹이 돋아날 리가 만무하다는 것을 알기 때문일 것입니다. 대화를 마무리하면서 다음 만남을 ‘몇 날 몇 시’를 정하는 대신 ‘언제 한번’이라는 추상적이고 또 기약 없는 미래의 어느 날로 미루어 버린다면, 진정한 사랑의 관계는 요원하다는 말입니다. 아마도 시인이 이 시를 통해서 노래하고 싶었던 것이 아닐까 싶습니다. 우리가 흔히 쓰는 ‘언제 한번’이라는 말이 비록, 허공에 떠도는 공수표처럼 쓰이는 말이긴 하지만, 그 기약 없는 수많은 세월 속에서 ‘지워진 길을 내고 하늘도 열어서 / 포도알처럼 파랗게 구르는 말’로 생기가 넘치고 의미가 담긴 구체적인 ‘몇 날 몇 시’를 사용할 수 있다면, ‘언제 한번’ 어쩔 수 없이 사랑이 다가올 것이라는 슬픈 희망을 노래하는 시입니다.

이 시와 비슷한 시적 은유가 느껴지는 시를 같은 시집에서 또 한 편 골라봤습니다. 이 시를 읽으면서 시인이 혹시 ‘언제 한번’이라는 말을 자주 사용했던 상대방이 ‘혹시 몸의 절반인 아내는 아니었을까’ 적이 걱정이 앞섰지만, 마지막 연에서 그 절반이 감사하게도 ‘벼랑 끝 틈새 흙 한 줌 잡고서’ 굳건하게 잘 버텨 ‘기어이’ 노루귀 꽃을 피워내고 있다고 노래하니 얼마나 다행이었는지요!

멀고 먼 절반

- 황형철

돌아누운 아내 등을 보고

촌수마저 없는 이이를 참 몰랐다는 생각

정작 몸의 딱 절반인데도

제대로 본 적도 안은 적도

옷 속으로 슬쩍 손을 넣어 본 적도 없는

아득히 깎아지른 저 아래 후미진 곳에

깨지고 흩어진 별자리와

열흘을 채 피지 못하고 떨어진 꽃봉오리만 가득

꽃 본 나비처럼 평생 살겠다는 거짓말에 속아 준

아내의 절반이

오늘 밤은 아득히 멀고 멀어서

건널 수 없는 절벽 하나씩 갖고 사는 게

부부인가 싶기도 하였다가

다른 절반을 튼튼하게 받치고 있는

절반이 짠했던 것인데

벼랑 끝 틈새 흙 한 줌 잡고서

기어이 피어 있는 노루귀를 보았다

- 시집 <그날 밤 물병자리>(시인의 일요일, 2024.1)

시인은 아내를 ‘아득히 깎아지른 저 아래 후미진 곳에 / 깨지고 흩어진 별자리와 / 열흘을 채 피지 못하고 떨어진 꽃봉오리’로 묘사하며 ‘꽃 본 나비처럼 평생 살겠다는 거짓말에 속아 준’, 맞은 편에 멀리 서 있는 깎아지른 절반의 절벽이라고 표현하고 있습니다.

부부가 되었든, 친구가 되었든, 아니면 회사의 동료, 지역 사회에서 알게 된 지인이든, 살아오면서 ‘언제 한번’이라는 공수표를 남발해서 두 절벽이 더 많이 멀어진 건 아닌지 수시로 점검해 볼 일입니다. 막연한 미래로 애매하게 순간을 회피하는 사이보다, ‘지금 여기’서 ‘포도알처럼 파랗게 구르는’ 생기 넘치고 구체적인 말로 서로를 받쳐주는 튼튼한 사이, 그런 관계가 우리의 삶을 더 풍성하게 할 것이니까 말입니다. - 석전(碩田)

'아침에 읽는 한 편의 詩' 카테고리의 다른 글

| 성북동 비둘기 / 저녁에 - 김광섭 (1) | 2024.05.01 |

|---|---|

| 순간은 막 열린 영원 / 피고 지는 일 - 허향숙 (34) | 2024.04.24 |

| 토끼풀꽃 / 복숭아밭 - 남대희 (0) | 2024.04.10 |

| 봄비 / 동백꽃 - 이수복 (0) | 2024.04.03 |

| 연두의 회유 / 초록을 말하다 - 조용미 (2) | 2024.03.27 |