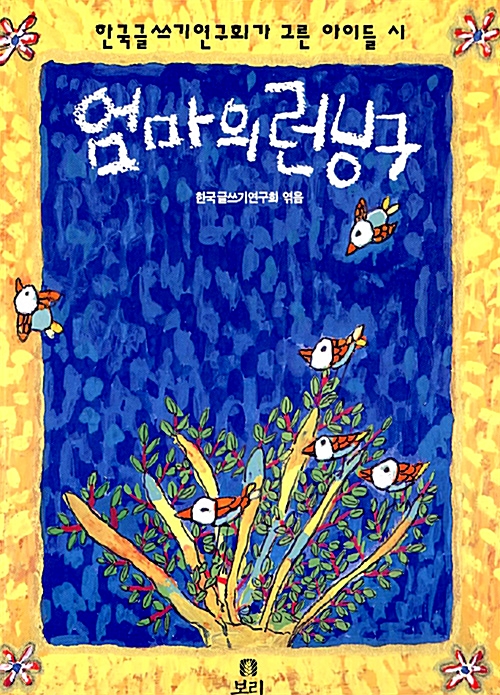

엄마의 런닝구

- 배한권

작은 누나가 엄마보고

엄마 런링구 다 떨어졌다.

한 개 사라 한다.

엄마는 옷 입으마 안 보인다고

떨어졌는 걸 그대로 입는다.

런닝구 구멍이 콩 만하게

뚫어져 있는 줄 알았는데

대지비만하게 뚫어져 있다.

아버지는 그걸 보고

런닝구를 쭉쭉 쨌다.

엄마는

와 이카노.

너무 째마 걸레도 못 한다 한다.

엄마는 새 걸로 갈아입고

째진 런닝구를 보시더니

두 번 더 입을 수 있을 낀데 한다.

- 어린이 시 모음집 <엄마의 런닝구>(한국글쓰기연구회 엮음, 보리, 1995)

* 감상 : 이 시는 한국글쓰기연구회가 엮어 발간한 어린이 시 모음집 <엄마의 런닝구> 표제작으로 실린 시입니다. 정직한 글쓰기, 그리고 시란 무엇인지에 대한 이야기가 나올 때마다 어김없이 그 대표적인 예로 등장하는 시입니다. 1987년 당시, 경북 경산시 진량읍에 있는 부림국민학교 6학년에 재학 중인 배한권 군이 쓴 시로 알려져 있습니다. 그러니까 2020년인 올해 그의 나이가 마흔 여섯 정도가 되었을 것인데, 지금은 어디서 무엇을 하고 있는지 알 수 없지만 철모르고 썼던 자신의 시가 이렇게 많은 사람에 의해 읽혀지고 있다는 사실을 알면 기분이 어떨까 싶습니다.

<한국글쓰기연구회>는 1983년 8월 경기도 과천 영보수녀원 대강당에서 47명의 초.중.고등학교 선생님들이 첫 모임을 가지면서 창립된 교사들의 모임입니다. 이 모임의 초대 회장은 돌아가신 이오덕 선생이었습니다. 이오덕 선생은 교육가이자 아동문학가, 그리고 글쓰기를 통한 전인 교육에 힘을 썼던 분으로 잘 알려져 있습니다. 당연히 그가 주도했던 한국글쓰기연구회 모임은 그 창단 목표를 아이들에게 삶을 바로 보고 정직하게 글쓰기를 하는 가운데서, 사람다운 마음을 가지게 하고, 생각을 깊게 하며, 바르게 살아가도록 하자는 것으로 정했습니다. 말하자면 교육에서 ‘글쓰기’가 가장 중요하다고 생각한 교사들의 모임이었던 것입니다. 1988년 제3회 단재상을 수상하면서 이오덕 회장이 했던 말입니다.

“우리가 하는 교육의 목표는 아이들을 바르게, 건강하게 키워가는 데 있다. 아이들을 참된 인간으로 길러가는 데에 글쓰기가 가장 훌륭한 방법이 된다고 믿는다. 우리는 어떤 모범적인 글, 완전한 글을 얻으려고 아이들을 지도하지 않는다. 글을 쓰기 이전에 살아가는 길부터 찾게 한다. 그래서 쓸 거리를 찾고, 구상을 하고, 글을 다듬고 고치고, 감상 비평하는 가운데 세상을 보는 눈을 넓히고, 남을 이해하고, 참과 거짓을 구별하고, 진실이 무엇인가를 깨닫고, 무엇이 가치가 있는가를 알고, 살아 있는 말을 쓰는 태도를 익히게 한다. 이것이 삶을 가꾸는 글쓰기다.”

저 개인적으로 ‘이오덕’이라는 이름을 들은 건 중학교 2학년 고향을 떠나 온 한참 후의 일로 기억됩니다. 당시 정직한 글쓰기에 대한 주제가 대두될 때마다 초등학교 현장에서 탁월하게 그 성과를 내고 있던 이오덕 선생에 대한 기사가 연일 언론에 보도되곤 했던 때였습니다. 그러던 어느 날 내가 졸업했던 경상북도 성주군 대가면에 있는 모교 [대서초등학교] 교장 선생으로 부임했다는 기사를 읽게 되었는데 비록 시간적으로, 또 공간적으로 멀리 떨어져 있었지만 나의 모교에 이런 선생님이 왔다는 사실 하나만으로 무척 자랑스러했던 기억이 생생합니다.

오늘 감상하는 시는 1년여 전부터 함께 나누고 싶어 시 보관함에 저장해두고 있던 시인데 오늘에서야 이렇게 꺼내놓게 되었습니다. 이오덕 선생이 평소 좋은 동시의 모범이라고 예를 들기도 했던 시입니다.

단란한 한 가족이 둘러 앉아 대화하는 장면이 눈에 선하게 그려지는 가식이라고는 전혀 없는 시입니다. 마치 ‘응답하라 1988’ 드라마의 한 장면을 그대로 옮겨 놓은 듯 하기도 합니다. 한 번이라도 더 입고 버리려고 하는 절약이 몸에 밴 엄마의 모습, 그리고 그 모습을 본 딸이 새 걸로 좀 사 입으라고 핀잔을 주는 밉지 않은 누나의 표정, 옆에서 그런 대화를 신경 쓰지 않고 있는 척 앉아 있다가 넉넉한 돈 벌이를 해 주지 못한 게 자기 탓인 것 같아 못내 마음이 편하지 않은 아빠의 심술궂은 마음 등이 한데 어우러져 '한 가족의 현재'를 확인할 수 있는 시입니다. 같은 경상도 지방 출신이어서 그런지 시에서 쓰인 경상도 사투리 단어들이 제게는 참으로 정겹게 다가옵니다. ‘대지비’라는 말은, 서울 사람들은 이해하기 쉽지 않겠지만 경상도에서는 웬만하면 보통 사람이라면 잘 사용했던 말입니다. 폭이 좀 넉넉한 그릇를 통칭해서 부르는 말입니다. 그리고 헝겊이나 종이 따위를 손으로 ‘찢다’는 말을 경상도 사투리에서는 ‘짼다’고 표현하는데, 그 표현도 시에서는 마치 아버지가 쭉쭉 런닝구(속옷)를 찢을 때 나는 소리까지 연상할 수 있을 정도로 적나라하게 말하듯이 표현한 게 재미있습니다.

이 시를 읽고 나면 빙그레 웃음이 번지면서 어디선가 풋풋한 가족 사랑의 향기가 나는 듯 합니다. 시가 이런 역할을 할 수 있는 비결이 무엇일까? 바로 좋은 글쓰기를 위한 비결에서 늘 언급되는 조건들이 모두 다 들어있기 때문일 것입니다. 일상에서 일어나는 소재를 가지고 솔직하게 표현한 글이 얼마나 매력적인 지를 보여 준다는 말입니다. 꾸밈이 없고 특별한 기교도 은유도 상징도 없지만 있는 그대로 말 하듯이 쓴 글의 마력입니다. 꾸밈이 없는 내 이야기를 글로 쓸 때 그 글은 좋은 글이 된다는 사실입니다.

SNS에서 각종 정보와 글들이 넘쳐나는 시대를 살고 있습니다. 매일 매일 내 의지와는 상관없이 배달되는 글들과 동영상, 그리고 심지어 가짜 뉴스를 포함한 동영상들이 넘쳐나는 시대입니다. 오늘 이 시를 감상하면서 비록 살짝 부족한 글이지만 내 이야기를 직접 자기 자신이 쓴, 또 따끈따끈한 삶의 이야기가 담긴 정직한 글을 써야겠다는 다짐을 다시한번 하게 됩니다. - 석전(碩田)

'아침에 읽는 한 편의 詩' 카테고리의 다른 글

| 따뜻한 얼음 - 박남준 (0) | 2020.12.23 |

|---|---|

| 실어증 - 심보선 (0) | 2020.12.16 |

| 회사 다니는 엄마 / 열입곱 - 유현아 (0) | 2020.12.02 |

| 가을레슨 1 - 채희문 / 네 마리의 소 - 임보 (0) | 2020.11.25 |

| 음모陰毛라는 이름의 음모陰謀 / 피해라는 이름의 해피 - 김민정 (0) | 2020.11.18 |