원 - 에드윈 마크햄 / 넓어지는 원 - 라이너 마리아 릴케

원 - 한 수 위

- 에드윈 마크햄

- 번역 류시화

그는 원을 그려 나를 밖으로 밀어냈다.

나에게 온갖 비난을 퍼부으면서.

그러나 나에게는

사랑과 극복할 수 있는 지혜가 있었다.

나는 더 큰 원을 그려 그를 안으로 초대했다.

Outwitted

- Edwin Markham

HE DREW a circle that shut me out -

Heretic, rebel, a thing to flout.

But Love and I had the wit to win:

We drew a circle that took him in!

- 류시화, 인생학교에서 시 읽기 <시로 납치하다>(더숲, 2018)

* 감상 : 류시화 시인. 본명은 안재찬(安在燦). 1957년 1월, 충북 옥천에서 태어났습니다. 옥천 청산초등학교 6학년 재학 중 서울로 전학하였으며, 대광고와 경희대학교 국어국문학과를 졸업하였습니다. 1980년 경희대 4학년에 재학 중 한국일보 신춘 문예에 ‘생활’이라는 시로 등단하였습니다. 등단 후 그는 박덕규, 이문재, 하재봉 등과 ‘시운동’ 동인 활동을 하면서 활발하게 시를 썼습니다. 그러나 1983년 이후 그의 활동은 중단되었고, 1988년부터 본명인 ‘안재찬’ 대신에 ‘류시화’라는 필명을 사용하면서 다시 공개적인 활동을 시작했습니다. 그리고 주로 명상 서적이나 외국 시를 번역하면서 인도 등을 여행하는 영성가로서 활동 영역을 넓혀갔습니다. 후담으로는 ‘류시화’라는 이름은 같은 학교 선배의 이름을 허락받고 빌려 쓴 것인데, 그 선배는 ‘류시화’라는 이름이 이렇게까지나 유명해질 줄은 미처 몰랐다고 합니다.

시집으로는 <그대가 곁에 있어도 나는 그대가 그립다>(푸른숲, 1991), <외눈박이 물고기의 사랑>(열림원, 1996), <나의 상처는 돌 너의 상처는 꽃>(열림원, 2012), <사랑하라 한번도 상처받지 않은 것처럼>(오래된 미래, 2008), <지금 알고 있는 걸 그때도 알았더라면>(열림원, 2014), <마음 챙김의 시>(수오서재, 2020), <꽃샘바람에 흔들린다면 너는 꽃>(수오서재, 2022), <내가 생각한 인생이 아니야>(수오서재, 2023), <당신을 알기 전에는 시 없이도 잘 지냈습니다>(수오서재, 2024) 등이 있으며, 산문집으로 여행기 <하늘 호수로 떠난 여행>, <지구별 여행자>, 명상 서적 <성자가 된 청소부>(정신세계사, 1988), <새는 날아가며 뒤돌아보지 않는다>(더숲, 2017), 시 해설서 <시로 납치하다>(더숲, 2018) 등이 있습니다. 번역서로는 <영혼을 위한 닭고기 스프>(푸른숲, 2016), <나는 왜 너가 아니고 나인가>(더숲, 2017) 등 다양합니다.

오늘 감상하는 에드윈 마크햄(Edwin Markham, 1852. 4.23 ~ 1940. 3.7)의 시 제목인 ‘Outwitted’를 우리말로 번역할 때 류시화 시인은 ‘원’이라는 단어를 사용하면서, 이어지는 감상문에서 원제(原題)는 ‘한 수 위’라고 친절하게 설명을 덧붙였습니다. 영어 단어 ‘outwit’의 사전적인 의미는 ‘뛰어난 재치나 우수한 지성으로 상대방을 이기거나, 상대를 패배시키는 것’을 말합니다. 영리한 계획이나 속임수를 사용하여 누군가보다 우위를 점한다는 뜻의 이 단어를 ‘한 수 위’라고 직역하면 될 일을, ‘원’이라고 시의 내용에 맞게 의역한 류시화 시인의 언어적인 감각이 대단합니다.

에드윈 마크햄(Edwin Markham)은 1852년 미국 오리건에서 10남매 중 막내로 태어났습니다. 태어나자마자 부모가 이혼하는 바람에 그는 어머니를 따라 4세 때 캘리포니아로 이주, 어머니의 반대에도 불구하고 자기를 구원해 줄 수 있는 것이 문학(시)이라고 믿고 문학의 길을 가기 위해 스스로 학비를 벌며 대학을 다녔습니다. 농장 노동자로 일하며 1870년 Pacific Methodist College를 거쳐, 2년 뒤에는 지금의 산호세 주립대학의 전신인 San Jose Normal School을 졸업했습니다. 그리고 본격적으로 시를 쓰기 시작했습니다. 1895년, 그의 나이 43세까지 사용하던 ‘찰스(Charles)’라는 이름 대신에 ‘에드윈(Edwin)’을 사용하기 시작했습니다.

착취당하는 노동자들의 고통을 묘사한 시, ‘괭이를 든 남자(the Men with the Hoe)’를 발표하면서 일약 유명해진 그는 그 이후 수많은 시를 썼지만, 시인 스스로 가장 마음에 드는 시가 무엇이냐는 질문을 받았을 때 바로 이 시 ‘outwitted’라고 서슴지 않고 말했다고 합니다.

시는 단 네 행으로 이루어진 짧은 시이지만 이 시가 은유하는 바는 당시를 살아가는 사람들에게 의미하는 바가 컸음에 분명합니다. 노예제도가 존재하던 시절이기도 했고, 산업 혁명 후 휩쓸고 있었던 골드러시로 인해 가정이 해체되고 빈부 격차가 심화되며 사회 갈등이 봇물처럼 덮치고 있던 시대였습니다.

시인은 이 세상의 사람들은 끊임없이 원을 그려 그 원 밖에 있는 사람들을 ‘이단자’ ‘배신자’라고 규정지으며 편 가르기를 한다고 슬프게 노래했습니다. 류시화 시인은 에드윈 마크햄이 선택했던 섬뜩한 시어(詩語) ‘Heretic(이단)’ ‘Rebel(반역, 배신)’ ‘flout(경멸하는 것)’ 등을 한껏 부드럽게 의역(意譯)하여 ‘나에게 온갖 비난을 퍼부으면서’라고 표현했습니다.

지난해 12월 3일에 있었던 ‘비상계엄 선포’라는 있어서는 안 될 끔찍한 일로 인해 대한민국은 작금 그 어느 때보다도 심한 갈등과 대립으로 몸살을 앓고 있습니다. 하마터면 80년 광주에서 벌어졌던 유혈 사태가 또다시 재현될 수도 있었을 아찔한 순간이었는데, 그 본질에 대한 이야기는 어디에도 없고 오로지 우리 편, 네 편 싸움에만 서로 정신이 팔려있는 듯합니다. 에드윈이 슬프게 노래한 것처럼 '온갖 원색적인 비난을 퍼부으면서' 자신의 원을 그린 후 그에 동조하지 않는 사람은 '반역자' '이단'이라고 손가락질하며 원 밖으로 밀어내고 있는 현실입니다.

시인은 이렇게 감상문을 썼습니다.

“더 큰 원을 그리자. 그리고 그 원 안으로 가능한 모두를 초대하자. 처음에는 세상이 당신을 원 밖으로 밀어낼지도 모른다. 그러나 당신이 세상을 껴안아야 한다. 당신의 더 넓은 원으로.”

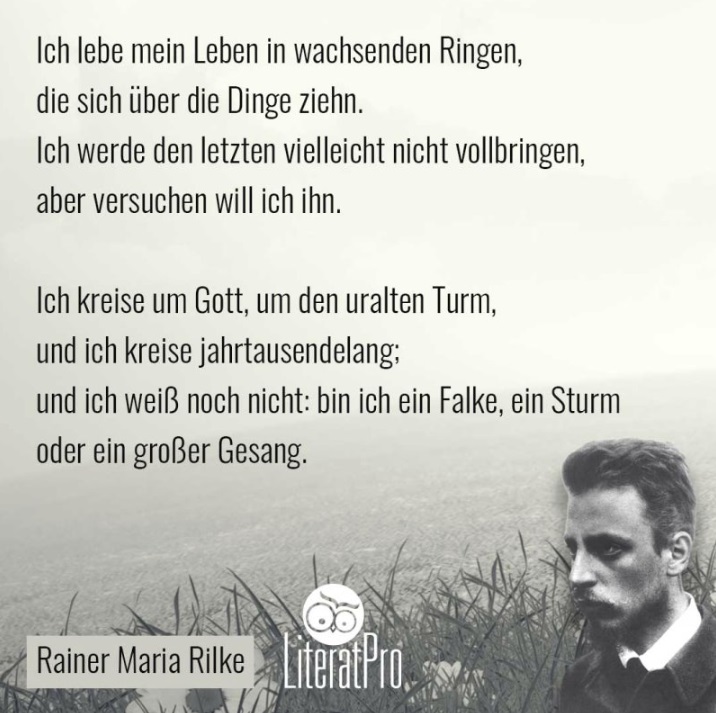

같은 책에 수록된 ‘원’을 소재로 노래한 또 다른 시를 한 편 더 읽어보겠습니다. 우리가 잘 아는 오스트리아의 시인이자 소설가인 라이너 마리아 릴케(Reiner Maria Rilke, 1875. 12.4 ~ 1926.12.29)의 시입니다.

그도 어릴 때 부모가 이혼하는 바람에 불우한 가정 환경에서 고독하게 성장했습니다. 체코 프라하에서 태어난 릴케는 미숙아로 태어났고 그의 나이 9세 때 부모가 이혼했습니다. 군사학교에 입학했으나 몸이 약해 중퇴해야만 했고 각지를 떠돌아다니며 고독과 불안, 죽음의 번민에 휩싸여 살다가 인생 후반기에 자신의 원을 넓히는 일에 생을 바친 나머지, 불후의 명작 <말테의 수기>, <두이노의 비가>, <오르페우스에게 바치는 소네트> 등을 남길 수 있었습니다.

넓어지는 원

- 라이너 마리아 릴케

넓은 원을 그리며 나는 살아가네

그 원은 세상 속에서 점점 넓어져 가네

나는 아마도 마지막 원을 완성하지 못할 것이지만

그 일에 내 온 존재를 바친다네

나는 ‘신(神)’ 주위를, ‘태고(太古)의 탑’ 둘레를 빙빙 도네

지금까지 수 없는 시간 동안 돌았네 ;

난 아직 알지 못하네

내가 한 마리 매인지, 폭풍우인지 아니면 대단한 노래인지.

I live my life in widening rings

that reach out across the world.

I may not ever complete the last one,

but I give myself to it.

I circle around God, around the primordial tower,

and I’ve been circling for thousands of years ;

And I still do not know : am I falcon, a storm, or a great song?

이 시에서 릴케가 은유적으로 사용한 '원'이라는 시어(詩語)는 앞에서 읽은 에드윈 마크햄의 '원'이 은유하는 것과 정확하게 일치하진 않습니다. 시의 원래 제목, ‘나는 넓어지는 원 안에서 살아가네’(Ich Lebe Mein Leben in wachsenden Ringen)가 시사하는 바와 같이, 릴케는 아마도 삶의 본질이라고 할 수 있는 신(神), 즉 태고의 탑을 부단히 돌고 돌아 무엇인가를 찾고 있지만, 끝내 그 중심에 접근하지 못하고 오히려 그 원이 점점 멀어지는 현재의 답답한 상황을 노래하고 있기 때문입니다.

독일어로 된 릴케 시를 류시화 시인은 그의 책에 제1연만 번역하여 게재한 후, 앞에서 에드윈 마크햄의 시를 소개할 때 언급했던 그 '원' 이야기를 계속해서 이어가고 있습니다.

“두 종류의 사람이 있다. 살아 나가면서 원이 넓어지는 사람과 좁아지는 사람. 타인이 들어올 수 없는 옹색한 원을 가진 이가 있는가 하면, 세상에 대한 무한한 수용으로 신까지도 그 원 안에 들어올 수 있는 사람이 있다. 릴케가 우리에게 묻는다. 지금 어떤 원을 그리며 살고 있는가?”

핀트가 약간 빗나간 느낌은 들지만, 전체적으로 류시화 시인이 무슨 이야기를 하려고 했는지는 알 것 같습니다. 옹색한 원을 그려 놓고 그 원 밖에 있는 사람들 모두는 죽일 놈이라고 매도해 버리는 안타까운 현실 속에서 “우리가 함께 큰 원을 그리고, 그 원 안으로 밖에 있는 ‘그’를 초청하자”는 대승적 제안 말입니다.

오늘 대한민국을 살아가는 우리 모두가 귀담아 들어야 할 충고가 아닐 수 없습니다. - 석전(碩田)